Inferno – canto XXIV

INFERNO

Canto XXIV

| Testo In quella parte del giovanetto anno quando la brina in su la terra assempra lo villanello a cui la roba manca, ritorna in casa, e qua e là si lagna, veggendo ’l mondo aver cangiata faccia Così mi fece sbigottir lo mastro ché, come noi venimmo al guasto ponte, Le braccia aperse, dopo alcun consiglio E come quei ch’adopera ed estima, d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia Non era via da vestito di cappa, E se non fosse che da quel precinto Ma perché Malebolge inver’ la porta che l’una costa surge e l’altra scende; La lena m’era del polmon sì munta «Omai convien che tu così ti spoltre», sanza la qual chi sua vita consuma, E però leva sù: vinci l’ambascia Più lunga scala convien che si saglia; Leva’mi allor, mostrandomi fornito Su per lo scoglio prendemmo la via, Parlando andava per non parer fievole; Non so che disse, ancor che sovra ’l dosso Io era vòlto in giù, ma li occhi vivi da l’altro cinghio e dismontiam lo muro; «Altra risposta», disse, «non ti rendo Noi discendemmo il ponte da la testa e vidivi entro terribile stipa Più non si vanti Libia con sua rena; né tante pestilenzie né sì ree Tra questa cruda e tristissima copia con serpi le man dietro avean legate; Ed ecco a un ch’era da nostra proda, Né O sì tosto mai né I si scrisse, e poi che fu a terra sì distrutto, Così per li gran savi si confessa erba né biado in sua vita non pasce, E qual è quel che cade, e non sa como, quando si leva, che ’ntorno si mira tal era il peccator levato poscia. Lo duca il domandò poi chi ello era; Vita bestial mi piacque e non umana, E io al duca: «Dilli che non mucci, E ’l peccator, che ’ntese, non s’infinse, poi disse: «Più mi duol che tu m’hai colto Io non posso negar quel che tu chiedi; e falsamente già fu apposto altrui. apri li orecchi al mio annunzio, e odi: Tragge Marte vapor di Val di Magra sovra Campo Picen fia combattuto; E detto l’ho perché doler ti debbia!». 151 | Parafrasi In quella stagione dell’anno iniziato da poco, in cui il sole intiepidisce i raggi sotto la costellazione dell’Acquario e la durata delle notti si avvicina a quella dei giorni, quando la brina sulla terra ricorda l’immagine della sua bianca sorella (la neve), ma la sua penna non ha per molto l’inchiostro (è destinata a durar poco), il contadino a cui manca il foraggio si alza e guarda fuori, e vede la campagna tutta bianca: allora si batte il fianco, ritorna in casa, si lagna qua e là, come il pover’uomo che non sa cosa fare; poi ritorna e riacquista la speranza, vedendo che il mondo ha cambiato volto (che la brina si è sciolta) in poco tempo, e prende il suo bastone e porta le pecore fuori al pascolo. Così il maestro mi fece impallidire quando io lo vidi col volto così turbato, e altrettanto rapidamente giunse il rimedio al male; infatti, come noi giungemmo alla rovina del ponte, la mia guida si rivolse a me con l’espressione dolce che vidi in lui ai piedi del colle. Aprì le braccia e dopo aver considerato per un po’ tra sé guardando bene la rovina, mi sollevò. E come colui che agisce e riflette sul da farsi, che sembra sempre pensare prima a cosa fare, così, sollevandomi verso la sporgenza di una roccia, individuava un altro spuntone dicendomi: «Aggrappati poi a quello; ma prima prova a vedere se ti regge». Non era un cammino per gente che indossasse il mantello, poiché noi potevamo a malapena salire di spuntone in spuntone, Virgilio senza il corpo mortale e io spinto da lui. E se non fosse che da quella parte (interna) dell’argine la parete era più corta, non so lui ma io non ce l’avrei fatta. Ma poiché le Malebolge declinano verso il margine del profondo pozzo, la posizione di ciascuna Bolgia fa sì che una parete è più alta dell’altra; alla fine giungemmo in cima alla rovina, sulla sommità dell’argine. Non avevo più fiato nei polmoni quando fui arrivato in alto, al punto che non potevo proseguire oltre, anzi, mi sedetti non appena arrivai. Il maestro mi disse: «Ora conviene che tu ti dia da fare, poiché sedendo sui cuscini o stando sdraiati sotto le coperte non si acquista la fama; e chi passa la sua vita senza di essa, lascia sulla Terra una traccia di sé paragonabile al fumo nell’aria e alla schiuma nell’acqua. Dunque alzati subito: vinci l’affanno con l’animo che vince ogni contrasto, se il corpo pesante non l’abbatte. Dobbiamo salire una scala ben più ardua; non è sufficiente esserci separati da questi dannati e se mi capisci fa’ in modo che ciò ti giovi». Allora mi alzai, mostrando di avere maggiore energia di quanto fosse in realtà, e dissi: «Va’, che sono forte e pieno di coraggio». Prendemmo la via su per il ponte roccioso, che era impervio, stretto e difficile da percorrere, e assai più ripido di quello precedente. Per non sembrare affaticato andavo parlando; a un tratto si sentì provenire dalla Bolgia una voce che pronunciava parole sconnesse. Non so cosa dicesse, anche se ero già al culmine del ponte che sovrastava la fossa; ma chi parlava sembrava che si stesse muovendo. Io guardavo in basso, ma i miei occhi per quanto attenti non potevano vedere il fondo oscuro; allora dissi: «Maestro, cerchiamo di raggiungere la fine del ponte e scendiamo sull’argine; infatti da qui ascolto e non sento, e guardo in basso e non vedo nulla». Mi disse: «Non ti do altra risposta se non con l’agire; infatti alla giusta domanda devono seguire i fatti e non le parole». Noi scendemmo là dove il ponte si congiunge con l’argine dell’VIII Bolgia, e da lì potei vedere la VII: e vidi all’interno un orribile groviglio di serpenti, di specie talmente diverse che il solo ricordarlo mi guasta il sangue. La Libia non si vanti più con la sua sabbia, poiché se produce chelidri, iacule, faree, cencri e anfisibene, non mostrò mai tanti animali pestiferi con tutta l’Etiopia e con la regione (Arabia) all’altezza del Mar Rosso. In mezzo a questa orrenda e tristissima calca correvano dannati nudi e spaventati, senza speranza di un rifugio o dell’elitropia: avevano le mani legate dietro la schiena da serpi, che insinuavano lungo la schiena la coda e il capo e si annodavano davanti al ventre. Ed ecco che un serpente si avventò contro un dannato che era dalla nostra parte e lo morse sulla nuca, tra collo e spalle. Non si scrissero mai una “o” né una “i” così velocemente come quello si accese e bruciò, e diventò tutto cenere cadendo a terra; e dopo essere caduto al suolo così ridotto, la cenere si raccolse da sé e il dannato riacquistò improvvisamente le sue sembianze. Così i saggi narrano che la fenice muore e poi rinasce, quando è vicina ai cinquecento anni di età; nella sua vita non si nutre di erba né di biada, ma solo di lacrime di incenso e di amomo, e il suo ultimo nido è fatto di foglie di nardo e mirra. E come colui che cade senza saperne la causa, per la forza di un demone che lo tira a terra o di un’ostruzione degli spiriti vitali, e quando si rialza si guarda intorno, tutto smarrito per il dolore che ha sofferto e guarda sospirando; così era il peccatore dopo essersi rialzato. Oh, potenza divina, quanto sei severa dal momento che assesti colpi tali per la tua vendetta! Il maestro domandò poi al dannato chi fosse, per cui rispose: «Io venni dalla Toscana in questa fossa crudele da poco tempo. Mi piacque la vita di una bestia e non di un uomo, proprio come il bastardo che fui; sono Vanni Fucci, detto la bestia, e Pistoia fu la tana dove sono vissuto». E io a Virgilio: «Digli che non scappi e chiedigli quale colpa lo ha portato quaggiù; infatti lo conobbi quand’era ancora in carne e ossa». E il dannato, che sentì, non si nascose ma anzi alzò il viso verso di me e si dipinse tristemente di vergogna; poi disse: «Mi spiace più che tu mi veda in questa misera condizione, che non di essere stato strappato dalla vita mortale. Non posso negare quello che mi chiedi; sono dannato in questa Bolgia perché commisi il furto degli arredi sacri nella sacrestia, che fu attribuito a torto ad altri. Ma affinché tu non possa godere di questa visione, se mai uscirai da questi luoghi oscuri, apri le orecchie e ascolta la mia profezia: prima Pistoia esilierà i Guelfi Neri, poi sarà Firenze a liberarsi dei Bianchi. Marte attirerà dalla Val di Magra (Lunigiana) un vapore igneo (fulmine) che sarà avvolto di nere nubi; e con una tempesta impetuosa e tremenda si combatterà nel territorio pistoiese; quindi il fulmine (Moroello Malaspina) spazzerà via la nebbia e ogni Guelfo Bianco sarà ferito. E ho detto questo per farti del male!» |

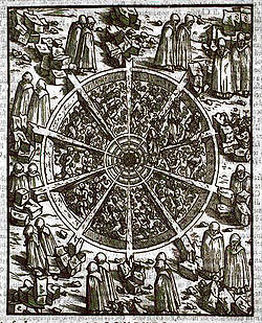

A. Vellutello, I ladri circondati dagli ipocriti

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.